final_v3_last_fixed.docx 的背後:大型專案中文件管理的隱形技術債

開頭: 一個常見的問題

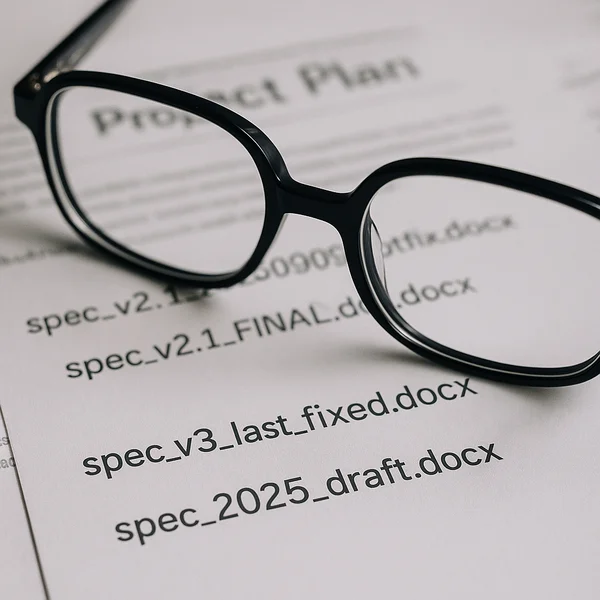

在軟體公司裡,每個人應該都看過這樣的檔名:

spec_v2.1_20250905_hotfix.docx

問題是,這到底代表什麼?

- 線上版本?

- 正在開發中的版本?

- 還在前期討論的版本?

答案可能是其中任何一個,甚至同時被不同人解讀成不同東西。

為什麼版本語義這麼重要

每一種 spec 狀態都有存在的必要:

- 線上版本:讓客服、品管甚至客戶清楚知道,現在系統真實狀態是什麼

- 開發中版本:幫助工程團隊對齊,確定要開發的功能細節

- 討論中版本:讓團隊了解未來產品方向,參與規劃和決策

更複雜的是,當線上版本需要 hotfix,且這個 hotfix 會影響到 spec,文件版本又多了一層變數。如果沒有明確的版控規則,文件很容易變得紊亂。

很多團隊選擇「乾脆不做」,結果就是:

PM 各自有不同習慣,有人用顏色標注,有人直接複製整份文件取新檔名;有人只維護一份檔案,但把所有狀態(上線、開發、提案)全混在裡面;團隊成員各看自己熟悉的版本,忽略其他文件。最後大家其實在看不同的草稿施工與驗收,中間差異只好靠口耳相傳補足,風險與誤解一路累積到專案後期才爆炸。

🎯 真實案例

我曾負責過一個大型專案,牽涉到日本客戶與台灣開發團隊。

當時沒有嚴謹的文件控管,版本散落各處,加上翻譯時差與跨國溝通延遲,出現許多狀況:

- 客戶不確定哪個才是真實版本,常問「這個需求到底做了沒?」

- QA 經常開票說「跟 spec 不同」,但很多情況只是該功能不在這次 release 範圍

- 最嚴重的一次,開發誤將客戶還在討論的功能上線,造成客戶端失序

這次意外導致客戶必須重新花 3 天測試,開發團隊緊急加班 2 週回滾與修正,專案進度延後,雙方關係也因此受到影響。

根本原因就是:沒有明確的主文件、沒有狀態標記、沒有版本同步。

為什麼大家沒有感覺?

這個問題其實很嚴重,但常常被忽視,原因有三:

-

文件錯誤不會馬上爆

程式碼錯了,compile 會立刻失敗;文件錯了,往往要等到開發或測試階段才浮現,修正成本被延後數倍。 -

習慣用會議、Slack 補洞 → 問題被掩蓋

短期內靠口頭同步能 cover 錯誤,讓大家以為沒事;但這些額外會議與溝通其實就是隱形成本。 -

責任分散,沒人「own」文件品質

文件跨 PM、設計、RD、QA,結果就是「大家都有責任,但也都沒有責任」。

借鏡程式碼世界

從本質上來看:

- 程式碼 = 給機器看的 spec

- 文件 = 給人看的 spec

程式碼需要 Git 來做版本控管,文件理論上也一樣需要。

在 Git 普及前,工程師也是靠 final_v3_latest.doc 過日子,直到規模變大才爆炸。

既然程式碼需要版本控管,文件有什麼理由不需要?

解法與建議:讓文件版控落地

1. 建立「主文件」規則

- 永遠有一份主文件(Single Source of Truth):所有人找 spec 就看這份。

- 這份文件只放「線上或最權威的狀態」,草稿或討論版必須放在其他位置(附檔、子頁、分頁)。

- 讓客服、QA、開發團隊都知道,找 spec 就看這份,降低「各看各的」風險。

2. 制定「標記 vs 分份」準則

- 同頁標記(小變動、短期):直接在文件內用顏色、註解標註「In Progress」或「Draft」。

- 分多份文件(大變動、長期):當變更影響結構、需要多人討論時,開新版本文件(如

Spec_vNext),標註 Draft,待確定後再合併回主文件。

這樣能避免主文件被標註塞爆,也避免每次小修改就衍生出一堆檔案。

3. 依工具特性訂規範

- Google Docs / Word:檔名用

Spec_main作為主文件,其他加Draft或Proposal;利用版本歷史追溯,但要手動標記 release 節點。 - Figma:主檔保留線上狀態;提案/討論開新分頁,名稱規範如

Draft - Payment Flow v2;決定後更新主頁並刪掉 Draft 分頁避免殘留。 - Notion / Confluence:用階層管理,

Spec/Main放線上狀態,Spec/Proposals/*放提案;利用狀態欄標記 Live/In Progress/Draft。

推廣策略:讓規則真的落地

好的規則不難寫,難的是讓大家願意遵守。以下是一些推動方式:

-

先收集痛點

訪談 PM、RD、QA、設計師,整理出大家遇到的文件紊亂案例,用真實痛點讓大家感受到問題的嚴重性。 -

團隊參與設計

不要把規則當命令直接丟下去,而是以這些痛點案例作為討論起點,邀請團隊共同設計解法,收斂成最適合當前團隊的版本。 -

小範圍試行

先在一個產品線或小組導入,收集成效(版本錯置減少、QA 票數下降),再逐步擴大到全公司,減低阻力。 -

設定角色與責任

指定文件 owner,確保主文件更新;建立簡單檢查流程,例如 release 前要檢查 spec 是否同步。 -

持續迭代

文件管理要隨團隊規模和流程演化,定期收集回饋,調整規則。 -

公開成效

把改善帶來的好處量化,例如 QA 票數下降、會議數減少,建立正向循環,讓大家看到遵守規則的價值。

結尾:呼籲

文件紊亂不是小事,它其實是大型專案協作中最隱形卻最昂貴的技術債。

- 每一次誤解,都可能帶來一次額外的會議

- 每一次版本錯置,都可能讓開發、QA、甚至客戶端跟不上真實狀態

- 每一次補救,都比事前建立規則昂貴得多

程式碼有 Git,是因為錯誤會立即爆炸;文件沒有 Git,看似沒事,實際上只是把代價往後丟。

💡 立即行動建議

今天就可以先做的三件事:

- 決定一份主文件:所有人都知道「哪裡找最新 spec」。

- 定義標記規則:哪些狀態用同頁標註,哪些要拆成多份文件。

- 標記版本狀態:至少先加上「Live / In Progress / Draft」三種標籤。

👉 「程式碼有 Git,為什麼 spec 不行?」

👉 「文件管理不是文書作業,而是專案成功的基礎設施。」